Представляем вашему вниманию 20 малоизвестных фактов о Древней Руси. Судить об их исторической достоверности сложно, однако ознакомиться с ними и сложить собственное мнение настоятельно рекомендуем. Особенно учитывая их увлекательный, познавательный и даже в некоторой степени развлекательный характер, так что будет нескучно. Итак, приступим:

1. В созвездии Большой медведицы в Древней Руси видели черты коня на выпасе, поэтому его так и называли – Конь на приколе, подразумевая животное, пристегнутое веревкой к колышку в поле. Отсюда же пошло и название Полярной звезды, известной в Руси как Прикол-звезда.

2. В наши дни мало кто слышал фразу «залить за кадык». Однако она часто употреблялась на Руси, когда речь шла об употреблении алкоголя. И вероятнее всего выражение «закадычный друг», обозначающее хорошего друга или товарища, раньше использовали в отношении собутыльника.

3. Древнерусские жители по вероисповеданию были язычниками, поэтому к огню у них было особое отношение. Даже пожары, возникшие в следствие удара молнии, они считали божьей карой и тушили молоком или квасом.

4. У популярной фразы «дойти до ручки» тоже есть историческое обоснование. Жители Древней Руси нередко прямо на улице ели местные калачи, сделанные в форме навесного замка. За дужку они держали булку и ели только оставшуюся часть. Сама ручка же в пищу считалась непригодной с точки зрения чистоты и здоровья, поэтому выбрасывалась. А про тех, кто эти ручки ел, говорили, что он «дошел до ручки». В наши дни этой фразой называют человека, который опустился в сравнении с социальными и моральными нормами.

5. В известном произведении «Слово о полку Игореве» есть фраза «…растекался мысию по дереву…». В переводе на современный русский язык «мысь» означает белку, и само предложение предстает в виде метафоры: образ прижавшейся к дереву белки. Однако это произведение было адаптировано для современного чтения с ошибкой: слово «мысь» было переведено как «мысль», в результате чего фраза «растекаться мыслью по дереву» широко вошла в разговорную речь людей в значении «отвлекаться от главной мысли на ненужные подробности».

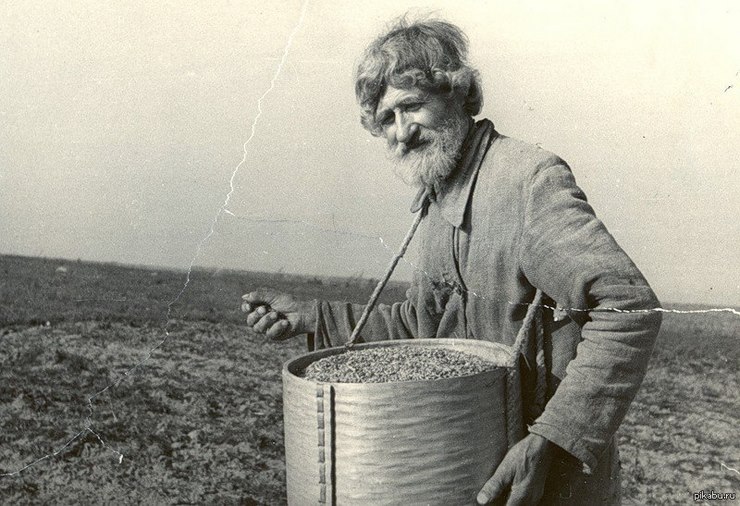

6. У популярного на Руси овоща, репы, в плоде находится большое количество крошечных семян: около миллиона на 1 кг овощей. Сажать такие семена очень сложно руками, поэтому их набирали в рот и плевали. Нередко для этой работы нанимали плевальщиков, услуги которых могли стоить дорого, ведь такая работа считалась сложной и требующей сноровки и умений.

7. А знаете откуда пошло выражение «сирота казанская»? У него тоже, оказывается, древнерусские корни. Во времена правления Ивана IV была захвачена Казань. Царь хотел расположить к себе местную знать, поэтому всем добровольно примкнувшим к нему аристократам делал щедрые подарки. Многие богачи, желавшие тоже быть одаренными царем, приходили к нему, жалуясь на то, как якобы сильно на них сказалась война. Таких хитрецов стали называть «сиротами казанскими», а сама фраза широко вошла в разговорную речь.

8. В средние века европейцы делали заготовки перед зимой, в частности мясные. Для этого они начинали закалывать скот, а мясо, чтобы оно дольше хранилось, обильно приправляли солью и специями. Так как местных специй в Европе было недостаточно, их приобретали в Азии за баснословные суммы. Высокая стоимость пряностей была обусловлена турецкой монополией на их продажу, из-за чего европейцам приходилось ежегодно тратить огромные средства на торговлю с турками. Это послужило мотивирующим фактором для развития мореходного дела и начала торговых отношений с другими странами. На Руси же таких проблем не было, так как холодные зимы позволяли сберечь мясные заготовки в погребе без использования пряностей.

9. До крепостного периода крестьяне нередко нанимались на подработку к разным баринами. Как правило, найм крестьян приходился на день Святого Егория (апрель), а расчет им выдавался на день Святого Кузьмы (ноябрь). Но богачи часто старались обмануть работяг, заплатить меньше, и крестьяне в ответ хитрили, переходя к другим помещикам. Отсюда возникли выражения «объегорить» и «подкузьмить», означающие обмануть и обхитрить.

10. Древнерусская свадьба была гораздо интереснее и сложнее привычного нам застолья. Свадебный ритуал состоял из двух частей, известных как «красный» и «черный» стол. Первая часть, «черный» стол, символизировала взросление невесты и начало ее новой жизни. Это был траурный день: девушка хоронила прежнюю жизнь. Потому в «черный» стол она отправлялась в церковь в траурном наряде. На «красный» стол, второй день свадьбы, начинались гуляния. Невеста праздновала начало новой жизни.

11. В Древней Руси существовал свод законов, в котором были прописаны цены на домашних животных. Из этого закона следовало, что кошки и собаки, стоящие по 3 гривны, были одними из самых дорогих и редких животных. Ведь 3 гривны по стоимости соответствовали 50 кунам, на которые можно было приобрести трех лошадей или целое стадо баранов.

12. Иван IV перед походом на Казань очень хорошо продумал свои действия и подготовился к предстоящему походу. Для этого он отдал приказ по переносу Кремля из Мышкина в устье реки Свияга. Деревянное здание было полностью разобрано, каждое бревно помечено и сплавлено по Волге. У Свияги, на позиции русской армии, бревна отлавливали и начинали работы по возведению кремля заново. На строительстве работало 75 тысяч человек, которые построили новую крепость менее чем за месяц. Сооружение было названо Свияжск и послужило военной базой для начала военной операции против Казанского ханства.

13. Всем известный французский поцелуй в Древней Руси именовался татарским. Церковь негативно относилась к такому способу проявления чувств, сравнивая его с целованием гениталий.

14. Новые сапоги на Руси были дорогим приобретением. Но даже тут можно было немного сэкономить. Дело в том, что сапоги изнашивались неравномерно: их нижняя часть – головка – приходила в негодность быстрее голенища – халявы. И тогда сапожники придумали пришивать к старой халяве новую головку, что существенно снижало стоимость обуви. Фраза «на халяву» заиграла новыми красками?

15. В Древней Руси «неделей» называлось воскресенье – выходной день, в который ничего «не делают». Такое символичное название и сейчас можно встретить в некоторых славянских языках.

16. У бурлаков тоже была своя терминология. Первый человек, идущий в ряду – шишка. Это, как правило, самый сильный, выносливый и умелый рабочий. В современном обществе шишкой называют важное лицо на значимой должности.

17. На Руси пятница считалась базарным днем. В этот день народ не работал, а приходил на базар, приобретал товар. А те, кто брал товар в долг, расплачивался за него на следующую пятницу. Со временем людей, которые не выполняют свои обязательства, стали обозначать фразой: «семь пятниц на неделе».

18. Московское княжество с подвластных ему территорий брало дань порой в непосильном для городов размере, отчего к царю направлялись представители, жалующиеся на суровые поборы и просящие снизить их величину. Царь нередко жестоко обращался с ними в назидание остальным. Так родилась фраза «Москва слезам не верит».

19. Наши предки верили, что в яремной ямке (между ключицами на шее) находится человеческая душа. Здесь же они носили кошель с деньгами. У бедняков денег не бывало и про них говорили «за душой ничего нет», подразумевая отсутствие денег. Фраза прижилась в народе, сохранив смысл.

20. Для изготовления деревянной посуды на Руси использовались отколотые от полена куски – баклуши. Из них очень легко, без применения особых навыков, делали хозяйственную утварь. Поэтому фраза «бить баклуши» означает простую деятельность или даже безделье.